在生态保护理念日益深入人心的当下,环境教育与公众参与在流域水环境修复中的重要性愈发凸显。为助力宣传骨干们深入理解这一关键议题,感受生态校园的魅力,2025年3月13日,我院邀请学院执行院长徐开钦教授予旗山校区28号楼一站式共享空间做客环境与安全工程学院第七期新闻宣传骨干培训班,让我们一起跟着教授学生态。

徐开钦,现任环境与安全工程学院执行院长,博士生导师,福建省人民政府顾问,国家高层次创新计划人才,福建省引进高层次人才(A类)。

徐开钦教授长期深耕于生态环境研究与教学一线,积累了深厚的专业知识与丰富的实践经验。他主导的多个生态项目,在环境教育推广、公众参与模式创新等方面成效显著,为推动地方生态环境改善发挥了重要作用。不仅如此,徐开钦院长对鸟类也颇有研究,通过镜头不仅成功捕捉到多个国家级保护动物的珍贵影像,更以独特的艺术视角向师生展现了鸟类世界的灵动之美。

徐开钦院长以自身于日本留学、工作期间的经历为引,开启讲座分享。他结合在日所见的发展轨迹,对比中日发展情境,着重指出中国在经济提升进程中,需警惕 “先污染后治理” 的旧路。借日本发展经验为镜,强调在关键发展阶段,应汲取其教训,规避重复错误,为深入探讨环保实践方向奠定基调。

徐开钦院长以《环境教育推动公众环保意识提升路径》为题,系统阐释环境教育对扭转“先发展后保护”观念的关键作用。他结合公众对经济与环保关系的认知现状,深入剖析环境教育在法律渗透、文化培育、实践引导等方面的实施策略,强调构建全周期教育体系的必要性。同时,提出以沉浸式体验、制度保障、科技赋能为核心驱动力,为提升公众环保意识提供创新思路,其系统性思考为环保教育实践带来重要启发。

徐开钦院长在繁忙的科研与行政工作之余,手持一部普通相机,踏遍福州大学每个角落。三年间,他用镜头记录下美丽的校园生态:从最初偶然发现的白鹭群,到如今观测到的68种鸟类,其中包括国家二级保护动物林雕、褐翅鸦鹃等珍稀物种。这些影像不仅是自然之美的定格,更是校园生态治理的生动答卷。

互动环节,面对青年学子提出的公众环保意识提升难题,徐开钦院长从历史镜鉴、环境意识、公共教育三个维度展开深度阐释,为破解“先污染后治理”迷思提供了系统性解决方案。徐开钦院长的回答犹如一幅徐徐展开的生态画卷,既有历史纵深的理性思考,又有贴近生活的实践路径,同时又对环安青年们寄予希望。

“保护环境不是选择题,而是必答题。”徐开钦院长呼吁全体师生重视环境教育,从校园做起,从点滴做起,共同书写生态文明建设的青春答卷。作为学院宣传骨干,更应该充分发挥宣传技能,勇担生态保护重任。让我们携手同行,让绿色成为新时代中国最动人的底色!

优秀感想展示

240627085 田铭鑫

在观鸟中读懂环保:一位环安学子的心灵觉醒

在环安学院第七期宣传骨干培训班上,徐开钦教授带来的不仅是一场知识的盛宴,更是一次心灵的洗礼。当投影仪上展现出他拍摄的鸟类照片时,我忽然意识到,环保不仅仅是一门学科,更是一种生命的态度。

徐教授镜头下的鸟类,或展翅高飞,或低头觅食,每一帧都凝聚着生命的律动。他讲述着每张照片背后的故事,语气中饱含着对自然的敬畏与热爱。这让我想起梭罗在《瓦尔登湖》中的观察:”每一个清晨都是一份快乐的邀请,使我的生活与大自然一样简朴。”徐教授正是用这样的方式,向我们诠释着环保的真谛。

从世界八大公害事件,日本水俣病和痛痛病,徐教授梳理的环保发展史,展现的不仅是技术的进步,更是人类环保意识的觉醒。他特别强调,环境专业的学生要有保护地球的担当,这种担当不是空洞的口号,而是源于对生命的深刻理解。

徐教授的生活态度给我留下了深刻印象。他不仅是一位严谨的学者,更是一位生活的艺术家。在他的影响下,我开始重新思考环保的意义:环保不是遥不可及的专业术语,而是融入日常的生活方式。从观鸟到垃圾分类,从节约用水到低碳出行,每一个细微的行动都是对生命的尊重。

这次培训让我明白,环保教育不仅是知识的传授,更是价值观的塑造。徐教授用他的镜头和故事,教会我们用心灵去感受自然,用行动去守护生命。这种教育,正如春雨润物,悄然改变着我们的认知与行为。作为环境专业的学生,我们不仅要掌握专业知识,更要培养对生命的敬畏之心,让环保成为一种生活方式,一种生命态度。

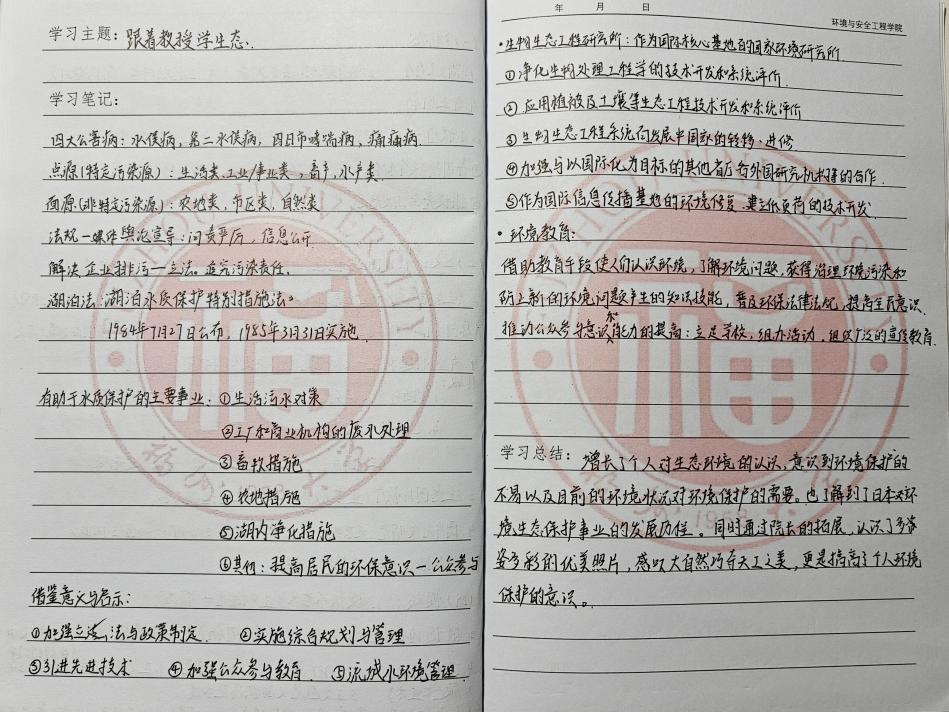

优秀笔记展示

文字:袁海涛 郭昕玥

图片:李洺轩

编辑:林君如

一审:杨新如 黄甜恬

二审:廖烨檬

三审:刘朝晖